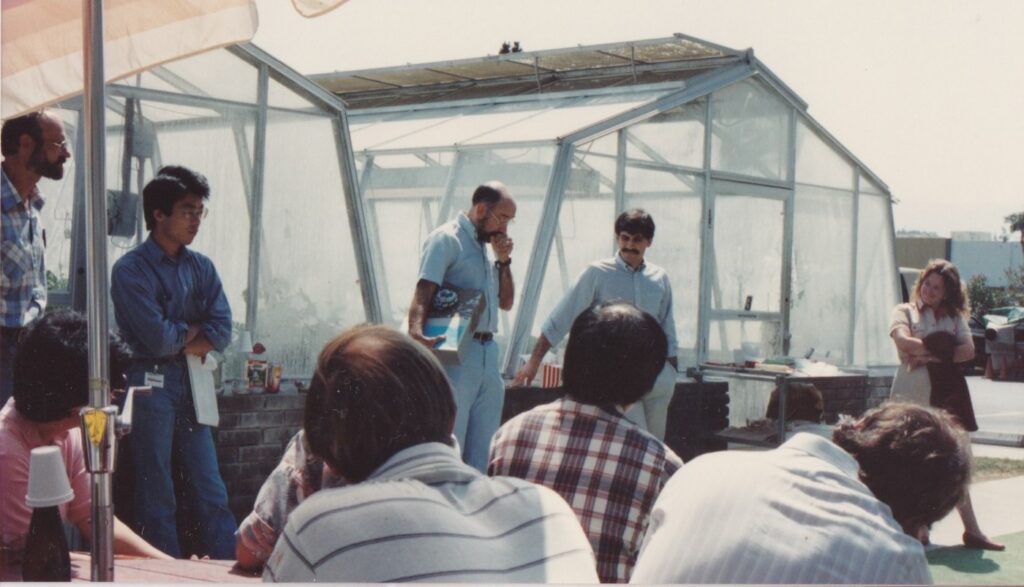

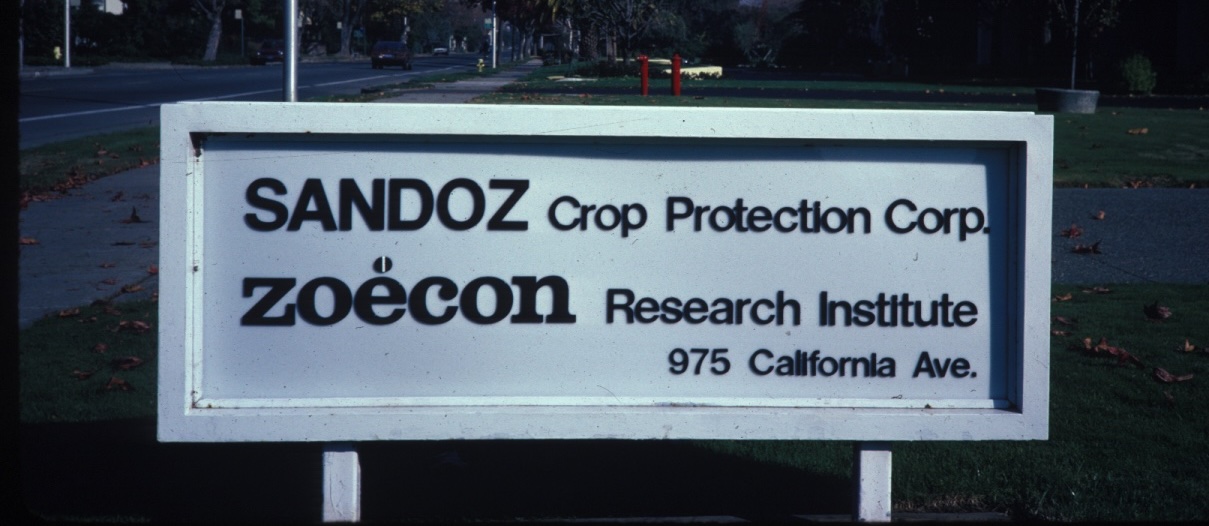

買収後に全研究員が集められ、サンド社から赴任した新研究所長から挨拶があり、利根川氏のノーベル賞受賞の話もあった。私は勝手に「ここは企業の研究所だが、アカデミックでも勝負できる研究成果を期待している」と話しているとしばらく勘違いしていたが、そのうち間違いに気づき「ここは製品開発のための研究所であり、論文発表のための研究は認めない。」と話していたことを同僚に確認した。私は数日後にSchooley氏に「ポスドクにとって研究成果を論文発表できなくなることは将来に関わる重大事で、ポスドク制度をもつ研究所として論文発表を認める責任がある。それがかなわないなら今すぐ正規職員にして欲しい。」と強く抗議した。彼の返事は「おまえは自分だけの問題だが、私や他の人は家族の生活も考えて判断する必要があるのだよ。」と答え、状況によっては退職する覚悟だと話してくれた。その数年後に研究所から「ゾエコン」という名前が消えた時に彼はネバダ大学の教授へ転身した。また、同僚の多くもその前後で退職したり、本社があるスイスの研究所へ転勤した。私は帰国後に「ゾエコン」が消滅したことをSchooleyから連絡をもらい、「昆虫ペプチドホルモン研究の一大拠点」の礎を作った者としてとても寂しく感じ、長文の手紙を関係者にしたためた。この買収事件が帰国を決心させた大きな理由であり、アラタ体抑制ホルモンの記事で紹介したクリスのことは付け足し(のエピソード)である。

それにしても、(ヨーロッパの)企業の圧力に反発し、あれほど自由(や自立)を大切にしていたアメリカ(人)は、どうなってしまったのだろうか? 以前、中国へ行く時は街中での発言には気をつけるようにと注意を受けていたが、今のアメリカではそれ以上に気をつけた方が良さそうだ。日本国内でのSNSの発信内容によって、アメリカへの入国を拒否された人もいたとアメリカの大学関係者から聞いた。大学関係者(アカデミア)に対するトランプ支持者の嫌悪(ヘイト)はとても激しいと聞いている。渡米するつもりなら「壁に耳あり障子に目あり」ということわざを頭に入れ、共産圏より(世間が)恐いと思っていた方が良さそうだ。

アメリカの馬力は「移民(とか移動)」が源になっていると思っていた。留学時代に日系アメリカ人から「初代は差別に苦労しながら歯を食いしばって頑張る。二代目は初代の苦労を見ているので努力してさらに上を目指す。ところが、三世はただの怠け者のアメリカ人になってしまう。」という自虐的な話を聞いたことがある。つまり、初代、二代目は努力して上を目指すが、三世以降では自分たちの権利を守る姿勢に代わってしまうようだ(他の国でも同じような気がする)。アメリカも保守的な人の声が大きくなって、今のような状況になったのかもしれない。「アメリカンドリーム」を夢見る初代や二代目がいなくなった(許さなくなってしまった)のかもしれない。

また、アメリカ人特有の「自分たちが一番」との考え方からこのような事態になったのかもしれない。留学時に何人かの同僚から「日本はなぜ中国などアジアの侵略を行ったのか?」と何度か聞かれた。それに対して「アメリカ人はインディアンを追い出して土地を自分たちのものにしてアメリカを建国した理由をまず聞かせて欲しい」と問い返した。また、彼らは「アメリカは共産主義から世界を守っている。ベトナム戦争もその一環だった。」ということをよく話してきた。ともかく、「自分たちが考えていることや、やり方が正しので、世界はそれに従うべきだ」という考え方をありありと感じた。きっと小さい頃から学校でその思想を教え込まれているのだと思った。さらに、論理的に正しくないことであっても相手が反論しなければ自分の主張が認められたと考えるようで、屁理屈を何度も聞かされた。アメリカは契約社会だと言われている。ところが、文章全体からはどう見てもこちら側に利があるのに、その中の都合の良い部分(単語)だけを取り上げて自己主張することがある。一方、中国人は契約の最後の段階で自分たちに都合が良い文言を書き加えることがある。いずれにしても最後の最後の段階で文言の一つ一つに十分気をつける必要がある。長い付き合いがあって信用できる相手だと思ってもである。私は(知り合いも)両方の関係者からそのような対応を受けた。

私はアメリカも中国もよく似ていると思っている。アメリカは表(力)で、中国は陰(心)でという傾向はあるが、いずれも自分たちが正しいと思っていることは間違いない。そのことを知った上で付き合わないと嫌な思いをすることになる。私は彼らを批判したいのではなく、そういう国民性であることを知っておいてもらいたいだけだ。果たして、アメリカとの関係はどんな方向に進むのだろうか? 少しは歩み寄れるかもしれないが、しばらく平行線のままのような気がするし、それが良いと思っている。